コーヒーや紅茶、エナジードリンクなど、私たちの身近にあるカフェイン。

眠気を覚ましたり、集中力を高めてくれる一方で、飲んだ後に「心臓がドキドキする」「息苦しい」「不安が強くなる」と感じたことはありませんか?

実は、カフェインは神経を興奮させる作用があり、パニック障害の症状を悪化させることがあります。

中には、カフェインの摂取がきっかけで発作を起こしてしまう方も少なくありません。

現代人はストレスや睡眠不足などで自律神経が乱れやすくなっており、そこにカフェインの刺激が加わると、心身が過敏に反応してしまうのです。

本記事では、カフェインが体にどのような影響を与えるのか、そしてパニック障害との関係を分かりやすく解説します。

さらに、整体的な視点から「カフェインに振り回されない心と体をつくるためのヒント」もご紹介します。

カフェインが体に与える影響

カフェインの覚醒作用とは

私たちの生活に欠かせないコーヒーや紅茶、緑茶、そしてチョコレートやエナジードリンク。

これらに含まれる「カフェイン」は、朝の目覚めを助けたり、眠気を吹き飛ばして集中力を高めてくれる働きがあります。

カフェインは、脳内で「アデノシン」という眠気を感じさせる神経伝達物質の働きをブロックします。

その結果、脳が“覚醒状態”になり、頭がスッキリとした感覚になるのです。

しかしその一方で、体の内部では「交感神経」が刺激され、体を戦闘モードに切り替える反応が起こっています。

交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張して血流が変化します。

これは本来「危険から身を守るための反応」ですが、パニック障害のある人や不安傾向の強い人では、この反応が過剰に起こりやすくなります。

そのため、カフェインを摂った後に「胸がドキドキする」「呼吸が浅くなる」「不安が込み上げてくる」といった症状が現れやすいのです。

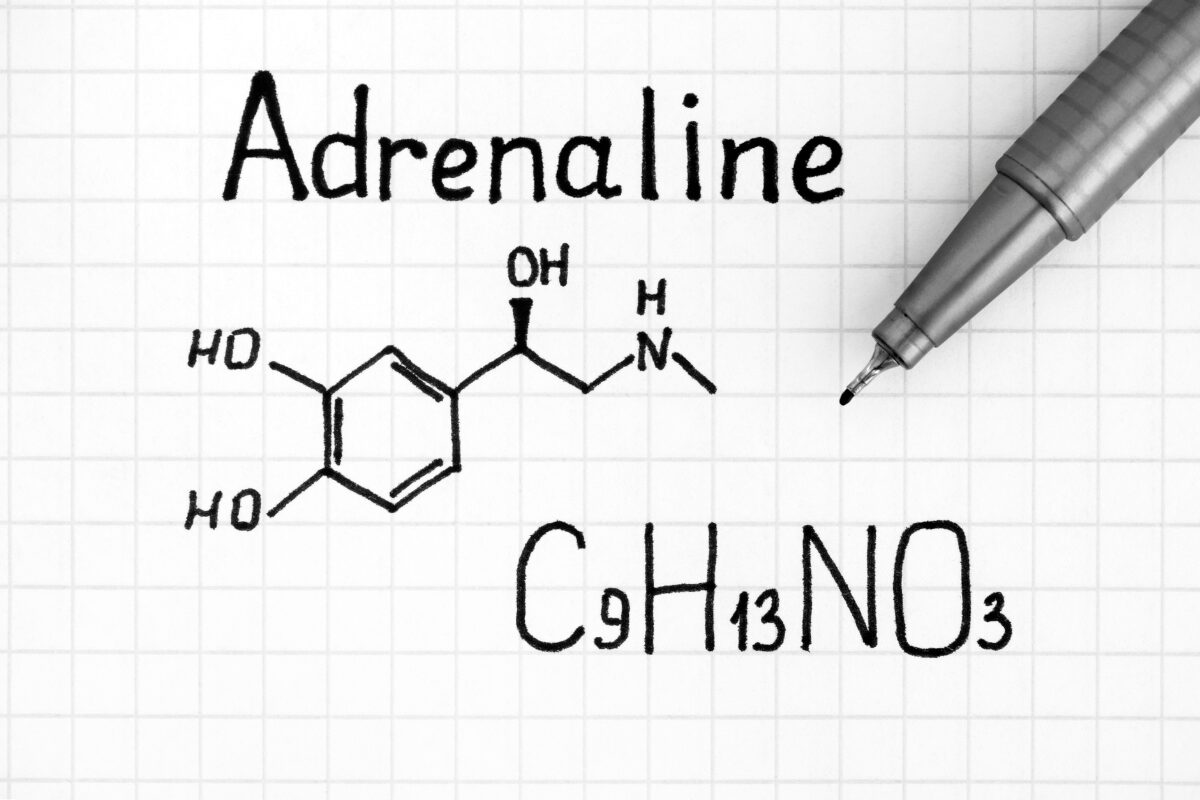

アドレナリン分泌と身体の“興奮スイッチ”

カフェインを摂取すると、副腎から「アドレナリン」というホルモンが分泌されます。

アドレナリンはやる気や集中力を高める物質として有名ですが、過剰になると体は常に緊張状態になります。

この状態では、体が小さな刺激にも過敏に反応しやすく、「また発作が起きるかも」「息が苦しい」といった予期不安が生まれやすくなります。

不安が強くなると呼吸が浅くなり、酸素と二酸化炭素のバランスが崩れて、さらに動悸や息切れといった身体症状が強まる――このような悪循環が、パニック発作を引き起こす引き金となることもあります。

整体的に見ると、このような興奮状態は体の「緊張」として現れます。

特に首や背中、みぞおち周辺に強いこわばりが生じ、呼吸のリズムが乱れてしまうのです。

つまり、カフェインによる神経の興奮は、単に心の問題ではなく、筋肉や内臓の緊張という“身体的な現象”としても表れるのです。

睡眠への影響と回復力の低下

カフェインの作用は摂取後4〜6時間、場合によってはそれ以上続くことがあります。

夕方以降にコーヒーや緑茶を飲むと、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのはこのためです。

睡眠は、自律神経のバランスを整え、心と体を回復させる大切な時間です。

しかし、眠りが浅くなると副交感神経(リラックスの神経)が十分に働かず、翌日も体が休まらないまま朝を迎えることになります。

この状態が続くと、神経の興奮が抜けず、常に“緊張スイッチが入りっぱなし”のような状態になってしまいます。

整体的には、眠りの浅さは体の硬さと密接に関係しています。

背中や首の筋肉が強張っていると呼吸が浅くなり、酸素が全身に行き渡らなくなるため、脳が「安心できる休息状態」に入りにくくなるのです。

そのため、整体ではまず体の緊張をゆるめ、深い呼吸とともに副交感神経を優位にすることで、眠りの質を高めていきます。

カフェインは「心と体のバランス」を揺さぶる

カフェインは一見すると harmless(無害)な日常的な嗜好品のように思えますが、実は自律神経を大きく揺さぶる存在でもあります。

体が疲れていたり、ストレスが強かったりする時にカフェインを摂ると、さらに神経の興奮が強まり、パニック発作のリスクが高まるのです。

私たちが元気を出そうとコーヒーに頼るのは自然なことですが、体の声を無視してまで刺激で動かそうとすると、やがて心と体のバランスが崩れてしまいます。

本来、人の体には自然に回復する力があります。

整体では、その力を引き出すために、過度な刺激を減らし、呼吸と神経の調和を取り戻すことを大切にしています。

パニック障害の人がカフェインに敏感な理由

自律神経のバランスが乱れやすい体質

パニック障害の方は、一般的に自律神経のバランスが乱れやすい傾向にあります。

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経から成り立っており、前者は体を活動モードに、後者は休息モードに切り替える働きを持っています。

健康な状態では、この2つの神経が自然に切り替わることで、私たちはストレスを感じても回復できるようになっています。

しかし、長期間のストレスや不安、過労、睡眠不足などによって、この切り替え機能が鈍くなると、常に交感神経が優位な状態、つまり「緊張モード」が続いてしまうのです。

そこにカフェインという刺激物が加わると、すでに興奮している神経にさらに“ガソリンを注ぐ”ような状態になります。

その結果、心拍数が上がり、胸が締めつけられるように感じたり、体が小さな変化にも敏感に反応してしまったりします。

整体的に見ると、自律神経のアンバランスは「体の硬さ」や「呼吸の浅さ」として現れます。

首や背中、みぞおち、腹部などに緊張があると、呼吸が十分に入らず、体の奥で常に緊張が続く状態になるのです。

このような身体の状態では、ほんの少しの刺激でも不安や動悸を感じやすくなります。

体が「危険」を誤認しやすい状態にある

パニック障害の発作は、外から見ると何も起こっていないのに、本人の体が“危険が迫っている”と判断して反応してしまう現象です。

これは、神経が過敏に反応し、体内で誤作動が起きている状態とも言えます。

カフェインは、アドレナリンを分泌させることで心拍を上げ、血流を増やします。

その反応自体は自然なものですが、パニック障害の方にとっては、その“ドキドキ”や“熱感”が発作の前兆のように感じられ、不安を強めてしまうことがあります。

この「体の感覚を危険と勘違いしてしまう」ことが、発作を繰り返す要因の一つです。

整体の観点から見ると、これは「体が常に防御姿勢にある」状態です。

例えば、肩や首に力が入りっぱなしの人は、常に周囲に警戒しているような姿勢をとっています。

カフェインによってさらに交感神経が高ぶると、筋肉の緊張が強まり、呼吸が浅くなり、より不安が増幅されやすくなるのです。

内臓の働きと神経のつながり

あまり知られていませんが、カフェインは胃や腸などの内臓にも刺激を与えます。

コーヒーを飲むと胃酸の分泌が増えるため、胃もたれや胃痛を感じる人も少なくありません。

消化器の負担が大きくなると、自律神経のうち副交感神経の働きが低下し、リラックスしにくくなります。

整体的には、内臓の疲れは「お腹の張り」や「みぞおちの硬さ」として現れます。

この部分が硬くなると、呼吸が浅くなり、体の中心が固まってしまうため、感情のコントロールも難しくなります。

つまり、カフェインによって内臓の緊張が高まると、心まで落ち着かなくなってしまうのです。

カフェイン感受性には個人差がある

カフェインに対する反応には、大きな個人差があります。

同じ量を飲んでも何も感じない人もいれば、少量で動悸や不安を感じる人もいます。

これは、遺伝的な要因や肝臓の代謝能力、そして神経の感受性によって左右されます。

パニック障害を持つ方は、もともと神経が繊細で、体の反応を敏感に感じ取る傾向があります。

この「感受性の高さ」は決して悪いことではなく、環境や他人の感情を察する力にもつながっています。

ただし、体が疲れていたり、ストレスが溜まっているときには、その感受性が過敏に働き、わずかな刺激にも不安反応を起こしてしまうのです。

整体の施術では、この“過敏な神経のスイッチ”をやさしくリセットすることを目的とします。

ゆっくりと呼吸を整え、身体の緊張を解くことで、神経が安心を取り戻し、刺激に過剰反応しなくなっていきます。

整体的に見るカフェインとパニック発作

カフェインによる神経興奮は「体の緊張」として現れる

カフェインを摂取すると、交感神経が刺激され、心拍数や血圧が上がります。

これは体が「危険に備えている」状態と同じで、筋肉が無意識に緊張し、呼吸も浅く速くなります。

整体的に見ると、この神経の興奮は“体のこわばり”として現れます。

特に首の後ろ、肩甲骨の間、みぞおち、腹部の緊張が強くなりやすく、これらの部位が硬くなると呼吸がうまく通らなくなります。

呼吸が浅くなると、脳に送られる酸素の量が減少し、息苦しさや動悸、不安感がさらに強まる――まさにパニック発作に似た反応が起きやすくなるのです。

体は心とつながっています。

心が不安になると体が固まり、体が固まると心が不安定になる。

この相互作用の中で、カフェインは“心と体を同時に緊張させる要因”として働くのです。

姿勢と呼吸の乱れが発作を誘発しやすくする

整体の現場では、パニック障害の方の多くに共通して見られる特徴があります。

それは、「姿勢の崩れ」と「呼吸の浅さ」です。

猫背気味で胸が閉じ、頭が前に出た姿勢になると、自然と呼吸が浅くなります。

この姿勢は、交感神経を優位にしやすく、体を“緊張モード”に固定してしまいます。

カフェインを摂取して神経がさらに興奮すると、体の緊張はピークに達し、動悸や息苦しさを感じやすくなるのです。

整体では、まず胸郭(肋骨まわり)や背骨、首の動きを整えることで呼吸の通りを良くします。

呼吸が深まると、副交感神経が働きやすくなり、心の興奮も自然に鎮まっていきます。

深い呼吸こそが、パニック発作を防ぐための“最もシンプルで効果的な手段”なのです。

エネルギーの流れが滞ると「不安」が生まれる

東洋的な整体の観点では、心身のバランスは「気(エネルギー)の流れ」によって支えられています。

カフェインはこのエネルギーを一時的に上に引き上げ、頭のほうに集めてしまう性質があります。

その結果、頭が熱く、胸が締めつけられるように感じたり、下半身が冷えたりといったアンバランスが生じます。

これは、エネルギーの偏りによって「心身が浮ついた状態」になるとも言えます。

頭に気が集まりすぎると、考えが止まらなくなり、不安や恐怖が強まりやすくなるのです。

整体では、足や腰をしっかりと整えて“気を下げる”ことを大切にします。

足裏を刺激したり、骨盤を緩めたりすることで、エネルギーが全身に循環し、頭の興奮が静まります。

この「下半身を整える」ことが、カフェインによる神経過敏を鎮める鍵になります。

体の「安心感」が心の安定をつくる

多くの方は、パニック発作が「心の問題」と考えがちですが、実際には体が安心を感じられていないことが根本にあります。

体がこわばっていたり、呼吸が浅い状態では、脳は「安全」と判断できません。

つまり、心の安心感は、体の安心感に支えられているのです。

整体の施術では、手の温もりや呼吸のリズムを通して、体が「大丈夫だ」と感じられる状態をつくります。

緊張していた筋肉がゆるみ、呼吸が自然に深まってくると、交感神経の興奮も鎮まり、心が落ち着いていきます。

カフェインによって刺激されていた神経のスイッチも、体の深いリラックスによってオフに切り替わるのです。